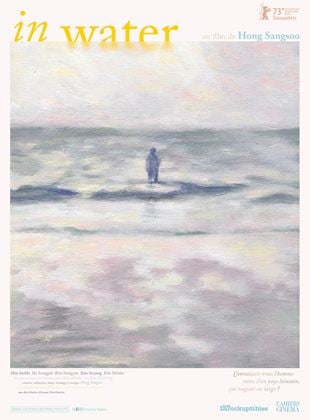

Passer du fragment naturel à l'œuvre d'art, voilà le miracle répété de Hong Sang-Soo, cinéaste-impressionniste par excellence.

Le film tourne autour de cette eau bleue aux poissons colorés qui signe l'apaisement, le souffle retrouvé et la nécessité de prendre soin des autres.

Un film magnifique et troublant, parfois bien mélancolique.

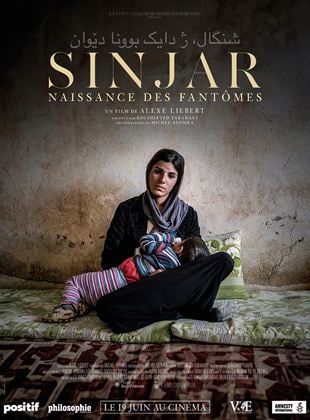

Magnifique documentaire que ce Sinjar, signé Alexe Liebert, où l’on se plonge dans l’horreur que Daesh a imposée aux Yézidis, au nord de l’Irak. Glaçant.

L'humour loufoque et décalé allié au caractère statique de la caméra participe au charme de ce film indépendant présenté à la dernière Quinzaine des réalisateurs.

Un premier film d’une beauté incandescente.

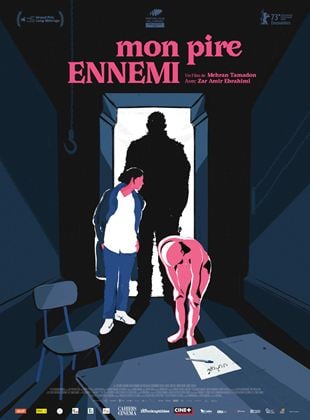

Au-delà de la morale, de la bienséance et du simulacre, l’enjeu véritable du film peut réellement se matérialiser à l’écran : comment, en effet, filmer la torture politique sans interroger la violence symbolique exercée par la caméra ? L’interrogatoire mené par Zar Amir Ebrahimi est une grande leçon de cinéma, marquée au fer rouge dans la rétine : un documentariste peut aussi être son pire ennemi.

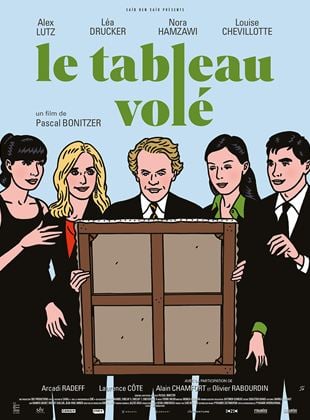

Le Tableau volé entremêle l’art, l’Histoire et le commerce.

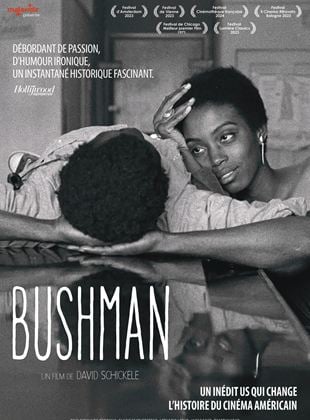

Construit dans la plus pure tradition du cinéma contestaire des 70’s, le film est un dialogue de sourds entre l’administration et les candidats à l’« american dream ».

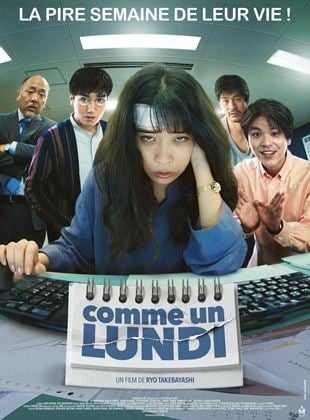

Le Japonais Ryo Takebayashi recycle en les citant les références à Un jour sans fin ou Happy Birthdead tout en essayant de renouveler l'exercice de style.

A mi-chemin entre le panthéisme magique d'un Apichatpong Weerasethakul et la vision ethnographique et politique d'un Scorsese (Killers of the Flower Moon) ou du duo Gammel-Keough (War Pony), La Fleur de Buriti déploie ses sortilèges et redonne tout son sens et sa pertinence au mot "indigène".

A ne rater sous aucun prétexter.

Un film spirituel comme on en voit peu dans le cinéma français.

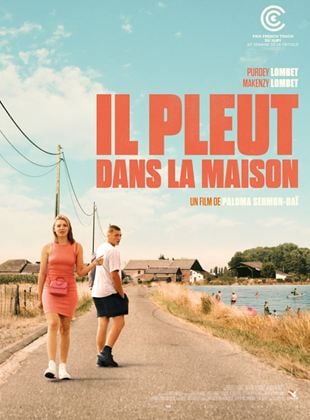

"Il pleut dans la maison" est à la fois un grand film documentaire sur le plafond de verre de la jeunesse wallonne et une incroyable fiction, film d'ado, à la façon des eighties américaines, sur un frère et une sœur lors du dernier été de leur enfance.

Un film à l'énergie démente. Courez-y !

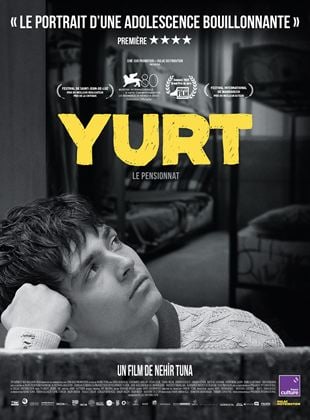

Dans la filiation de certains cinéastes contemporains comme Andrea Arnold et récemment Charlotte Le Bon, le cinéaste opte surtout pour une approche haptique et sensuelle des affres de son jeune héros pubère [...].

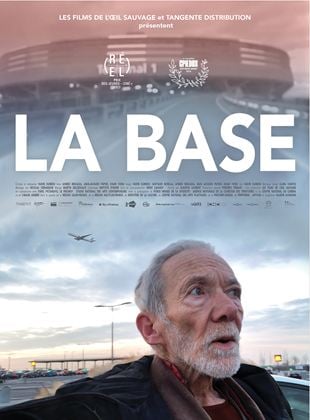

Découverte d'un lieu inconnu et fascinant, "La Base" est aussi un film politique.

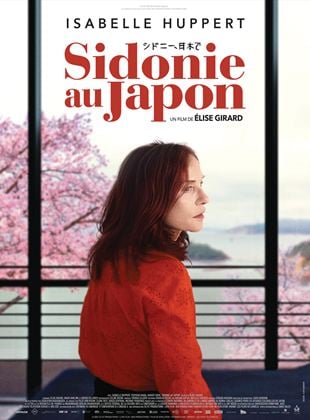

Cette balade gaie et triste à travers le Japon est splendidement filmée par la grande chef-op Céline Bozon, qui confectionne un écrin élégant pour le regard profond et subtil d'Elise Girard.

Un film de production et d'ambition romanesque modeste néanmoins étincelant de beauté, de délicatesse, de regard à la fois sensible et profond sur les êtres humains.

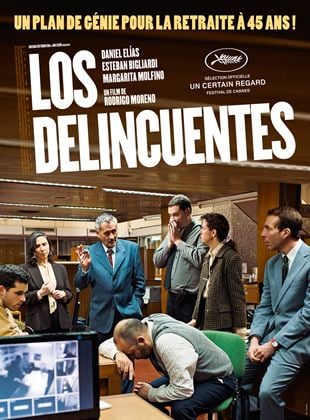

Démarrant comme du Lumet, poursuivant comme du Rozier, "Los delincuentes" est un formidable film policier et politique.