Deadpool & Wolverine, c’est un peu la stratégie du buffet à volonté. Condamné au succès commercial, le film tente tout : le premier degré, le second et le millième, le gore, l’ironie, le trash et l’émotion.

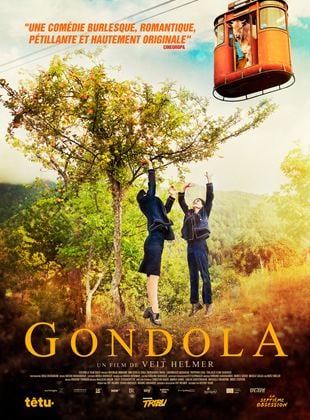

Sous le vernis d’une fable queer parfaitement inoffensive, le décor géorgien ne déchaîne chez lui qu’un goût immodéré du pittoresque et une poésie frelatée de brocanteur, férue de rouages mal huilés et autres mécanismes crispants.

Convainc moins l’argument métaphorique du film (...) qui, à trop s’illustrer par l’action, finit par s’émousser. À mesure, le propos s’appauvrit, au profit d’un divertissement qui vise d’abord à en mettre plein les yeux. On peut s’en lasser.

Ce premier long-métrage du jeune réalisateur australien est une sorte d’exercice de style, plutôt malin, construit sur des contraintes formelles et narratives (un espace limité, une unique actrice à l’image, les autres n’étant que des voix au bout du téléphone) et déployant une troublante parabole sur le sentiment de culpabilité.

Ce premier long-métrage, présenté en compétition au festival Premiers Plans d’Angers, en 2023, décline un univers singulièrement psychotique par lequel se révèlent les malaises qui frappent la société norvégienne.

Par une mise en place assez bluffante, où Soi Cheang se distingue par son don de géomètre, le film se profile d’abord comme un traité des coïncidences, qui à force de s’accumuler finissent par tracer un destin. Mais une logique de surenchère entraîne bientôt l’ensemble sur la pente grimaçante du grotesque, avec un concert de trognes déformées, d’angles de caméra poussifs, de revirements rébarbatifs.

Traversé de problèmes pragmatiques et de dilemmes moraux, ce quasi-huis clos s’affranchit du théâtre filmé auquel son dispositif aurait pu le destiner.

Cette mise en scène nous accroche à ce thriller sombre et féministe, bien qu’un peu démonstratif : l’émancipation à laquelle aspire Santosh en exerçant ce métier de justicière va forcément être douchée. Il n’empêche, ce premier long-métrage de fiction dévoile une cinéaste prometteuse, issue du documentaire.

Sur le papier, Dos madres avait toutes les chances d’aboutir à l’un de ces films dossiers qui transcrivent aisément un sujet de société en drame édifiant. C’était sans compter sur le traitement inattendu, délibérément métamorphique, que lui insuffle Victor Iriarte, le passant au tamis d’un imaginaire multiple, croisant tour à tour le thriller d’espionnage, le roman épistolaire ou le carnet de voyage.

Ultra-inventif, le film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel nous embarque dans une puissante histoire d’amour, déchirant les codes du cinéma.

Voilà la franchise réduite à une pure visée commerciale, qui ne la distingue en rien d’un programme de télévision pour enfants.

Bien qu’amusé, le spectateur ne sait plus très bien ce qu’il est venu regarder, To the Moon n’étant jamais assez clair sur ce qui relève du fait réel ou de la pure fantaisie.

Les deux éclopés finiront par se rapprocher entre la chaleur sensuelle du Sud et la froidure des morts qui nous abandonnent, dans une fable dont la douce fantaisie finit hélas par entamer notre croyance dans le récit.

Oz Perkins joue avec les apparitions de Longlegs, multipliant les décadrages et les hors champs comme pour résister à la menace outrancière de l’acteur. Ce thriller élégant assoit son horreur sur des effets sobres où seuls l’ocre et le noir donnent leur teinte aux décors et aux personnages.

Troisième long-métrage de Wei Shujun, adaptation d’une nouvelle de Yu Hua, Only the River Flows est un film de pluie, de nuit, de solitude et d’angoisse. Une sensation sans doute accrue par le choix du réalisateur de tourner en pellicule et non pas en numérique.

Le sujet du film est ainsi clairement posé entre l’amitié naissante qui lie la policière à ce jeune couple, et les actes délictueux devant lesquels sa conscience professionnelle et sociale se cabre. A cet égard, on peut faire confiance à André Téchiné pour éviter le manichéisme et mettre de la complexité dans son sujet. Le programme romanesque ne convainc cependant qu’à moitié.

A ce face-à-face Sidse Babett Knudsen et Sebastian Bull donnent la puissance d’un corps-à-corps. Dans ce dédale, chacun des protagonistes tente de se réparer à travers l’autre, engageant un jeu de chat et de la souris au fil duquel on finit par ne plus savoir lequel des personnages manipule l’autre.

Il y a des films qui font un bien fou, comme une photographie ressurgie du passé qui réussit à ne rien figer, renvoyant juste quelques éclats d’un moment parfait.

Le film a l’intelligence de ne pas qualifier cette rencontre d’amoureuse, mais la sensualité détournée des dernières scènes ne fait aucun doute.

Mêlant par instants le réalisme figuratif et une forme d’abstraction, le film témoigne d’une dimension didactique plutôt réussie, apte à passionner tout en instruisant un public jeune.