Vulgaire, trash mais jamais incorrect, le "Marvel Jesus" est exactement ce qu’on attendait de lui.

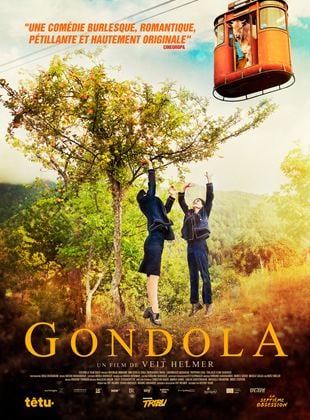

Le résultat se révèle plutôt agréable, surtout grâce aux deux personnages féminins, pour lesquels on se prend volontiers d’affection. Dommage que la longueur de l’ensemble achève d’en tuer le rythme, et donc le charme…

Le petit jeu malsain ne prend pas : l'atmosphère anxiogène instaurée dès les premiers instants du film retombe rapidement à plat, la tension est fugace, et aucun regard critique n'est finalement posé sur les actes d'Ebba. Frustrant.

Bémol, le réalisateur peine à s'arrêter au bon moment et perd en cours de route le ton de son film. Le produit final finit par manquer d'harmonie… et de réponses.

A la différence de son Limbo au storytelling très pur et direct, le réalisateur hongkongais s'amuse ici à brouiller les pistes pour un résultat moins emballant mais toujours aussi exceptionnel d'un pur point de vue visuel.

Efficace, investi, spectaculaire, et même un peu touchant : le nouveau Twister remplit consciencieusement son contrat pop-corn.

Mais si tout ce qui concerne Darknoon est bien fichu, le reste du film est un polar post-Refn (lumières fluo, musique techno, vrombissements de moto) beaucoup trop fabriqué pour convaincre.

Fable noire et grinçante autour des apparences qu’on se donne pour briller aux yeux de tous, ce film souffre cependant de soucis de rythme ou d’une gestion pas toujours maîtrisée de l’absurde et du comique de répétition. Mais l’interprétation de Christine Beaulieu, sa capacité à distiller de la folie douce à son personnage de prof de yoga gomme nombre de ces défauts.

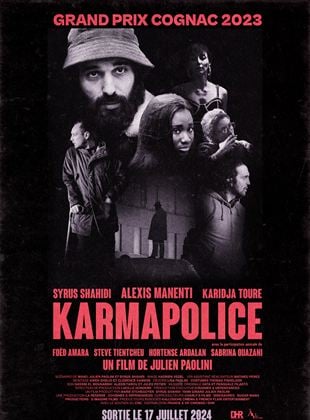

On aimerait aimer ce film pavé d’intentions fortes. Sauf qu’il ne parvient hélas jamais à les déployer de manière singulière, ployant sous ses références (de Tchao Pantin au cinéma des Safdie) et miné par une écriture de personnages trop archétypale.

Dos madres se vit comme un film-enquête assez bien orchestré sur la détermination d’une mère à retrouver son fils et, plus encore, à rattraper le temps perdu. Il vaut surtout pour son sujet et sa manière de le traiter par le prisme de deux points de vue différents, celui de la mère biologique puis de la mère adoptive.

Et si ce récit aurait sans doute eu plus de puissance sur scène, l’humour pince sans rire so british qui s’y déploie, le sens des quiproquos et une galerie de personnages bien plus retors que leur apparence ne peut le laisser croire font de ce Dîner à l’anglaise une satire piquante de la middle class britannique.

Si Santosh tient en haleine jusqu’à sa dernière image, ce duo- duel y est pour beaucoup.

Ce que voyaient Barouh et qu’on découvre aujourd’hui en 4K restaurée, c’est qu’en 1969, à Rio, les musiciens étaient plus beaux que les plus beaux des acteurs. Saravah, c’est de la musique, mais c’est aussi du cinéma.

Longlegs révèle malheureusement rapidement qu’il a plus de style que de substance. Perkins sait fabriquer des ambiances inquiétantes, des images choc, mais qui sont surtout là pour camoufler une intrigue assez banale.

C’est beaucoup pour un seul film, qui paraît du coup plein à craquer, déborde de partout (2h11 au compteur !), et ne fonctionne en réalité sous aucun angle, ni la romance (laborieuse, Tatum paraissant étrangement désynchronisé avec sa partenaire), ni l’épopée spatiale (déjà vue cent fois), et encore moins la fable loufoque.

Dilemme moral et renversement possible des valeurs. Lucie cache d’abord sa profession et semble jouer ainsi avec le feu. Problème, ce « feu » ne prend jamais et les enjeux dramatiques se dénouent platement avant même d’être vraiment amorcées.

À la fois envoûtant et soporifique, silencieux et sensoriel, ce film est celui d’un cinéaste qui s’autorise la simplicité. On pourrait le penser insignifiant, et pourtant, sa mélancolie laisse une marque. Presque imperceptible, oui, mais bien réelle.

Laskar assume le côté bric et broc de l’ensemble et son flirt poussé avec le ridicule côté réalisation dans ses mises en image très premier degré des apparitions de spectres. Son Medium évolue sur un fil dont il chute aussi souvent qu’il y remonte. Où, en admirateur de Blake Edwards, il s’essaie lui aussi à associer burlesque échevelé et lenteur dans sa confection des gags. La marche est trop haute mais un charme fou opère.

Les petits s’amusent et les adultes y trouvent aussi leur compte avec des blagues qui leur sont tout spécialement destinées à coup de moquerie et de références « vintages ». Personne ne peut au fond résister à ce feu d’artifice de farces et de « minion-eries ».

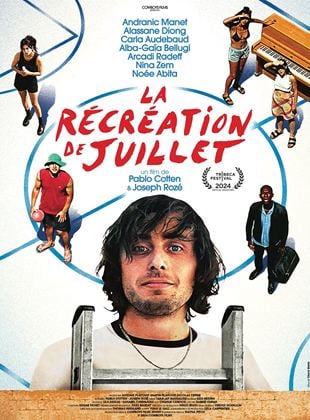

Un plaisir à diriger une bande de comédiens complices portés la douce folie d’Andranic Manet (Mes provinciales). Un geste parfait ? Non mais le type même du film qu’on aime aussi pour ses maladresses.