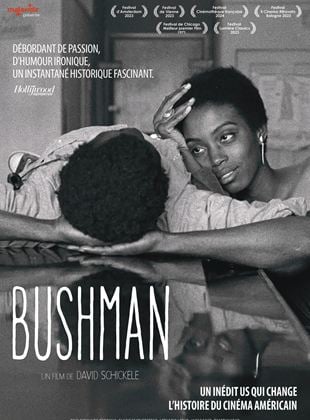

A la croisée du cinéma-vérité et des fictions contre-culturelles, filmé dans un noir et blanc somptueux, ce témoignage d’époque est une merveilleuse curiosité aux échos très actuels.

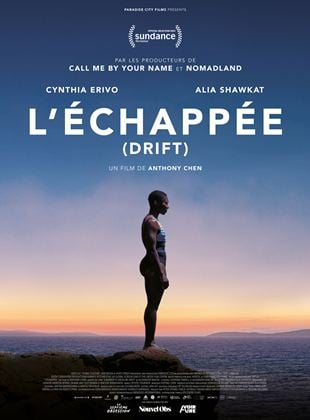

Une œuvre sensible sur une héroïne de tragédie contemporaine.

Pour son premier long-métrage, Victoria Musiedlak fait preuve d’une implacable rigueur d’écriture.

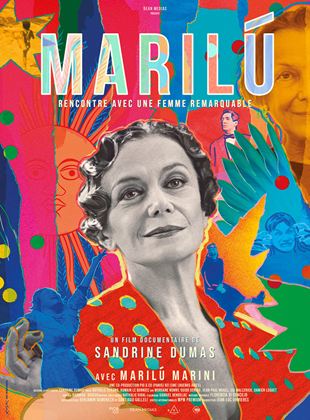

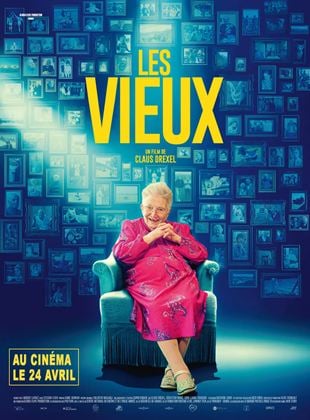

La réalisatrice (deuxième documentaire parmi trois longs-métrages) la filme de 2016 à 2022 ; elle la regarde avec tendresse, passion et originalité

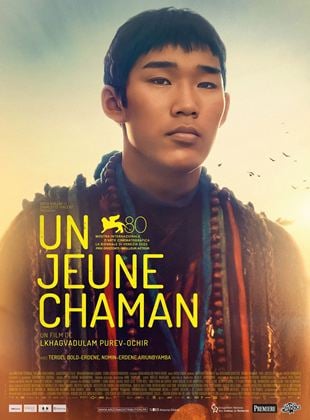

Si la fin s’effiloche un peu, le film restitue avec adresse l’hésitation impassible du héros, impeccablement campé par le jeune Tergel Bold-Erdene, récompensé cette année au Festival de Venise (Orizzonti).

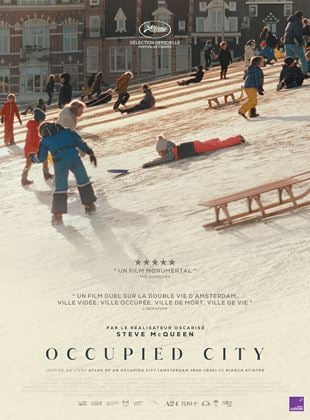

Mémoriel, politique et émouvant.

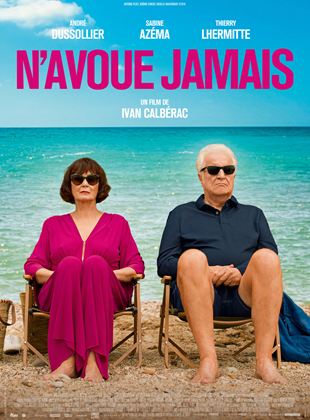

Jadis, madame trompa monsieur… Sujet de vaudeville + duo d’acteurs aimés = bonne comédie populaire ? Si c’était écrit et mis en scène, oui, peut-être.

Expérience immersive exigeante, « Occupied City » rappelle la nécessité de ne pas oublier le passé. Mais aussi de l’inscrire dans le présent. Et l’avenir.

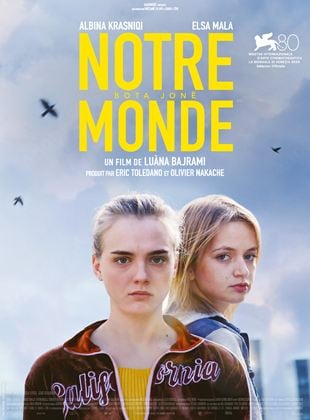

La cinéaste filme une génération sacrifiée, le rien sans artifices et l’heure des choix : Zoé fait le sien, Volta la juge. La mise en scène où tout était jusqu’alors vu du point de vue des deux filles sépare alors les (incroyables) actrices. L’image a du grain, le film, du caractère.

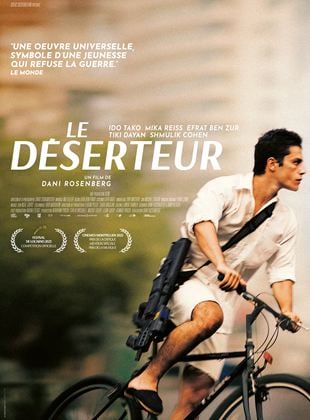

Tourné avant les massacres du 7 octobre par le Hamas et la guerre des troupes israéliennes à Gaza, le film n’en résonne que plus douloureusement. Au rythme de ses pulsations cardiaques et d’une musique free jazz, Shlomi (Ido Tako, physique et enfantin) court, rampe, grimpe et sillonne Tel-Aviv à vélo.

Touchant. Chacun à leur façon, ces trois documentaires approchent la nécessité et la difficulté de réparer les vivants.

C’est fascinant, pertinent, parfois même poétique, manque juste un regard fort, ce petit truc en plus qui aurait rendu l’expérience vertigineuse.

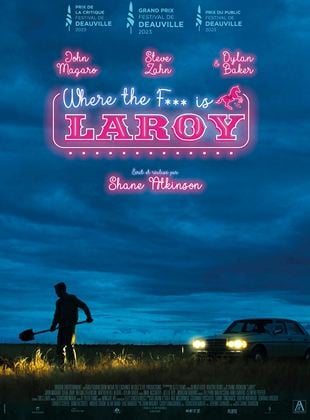

Le réalisateur, Shane Atkinson, n’atteint pas toujours sa cible faute de personnalité, mais c’est son premier long-métrage. Et rien que pour son attachement aux losers qui ont encore des étoiles dans les yeux et pour la résurrection efficace d’un genre qu’on croyait disparu du grand écran, enterré par les séries télé, le détour par LaRoy (Texas) est conseillé aux amateurs.

Un vibrant travail mémoriel fragilisé par une approche par trop conceptuelle.

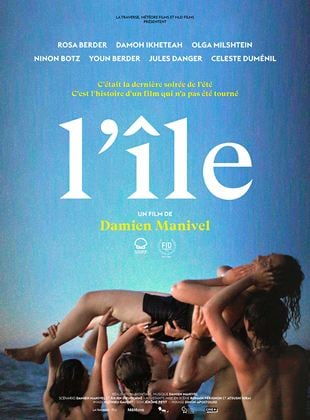

« L’Ile » pourrait virer à l’exercice théorique, mais cette circulation entre l’œuvre à composer et celle à finaliser offre un regard passionnant sur cette simple histoire d’adieux.

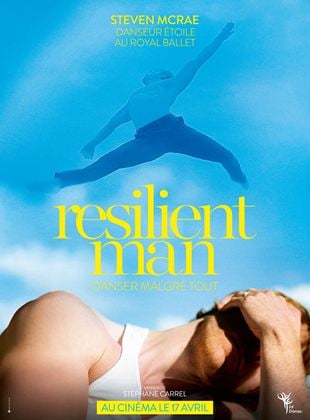

En le filmant pendant un an dans son combat pour retrouver son plus haut niveau, Stéphane Carrel nous place au premier rang de ce défi physique et mental et met admirablement en lumière la passion féroce de ce virtuose du mouvement.

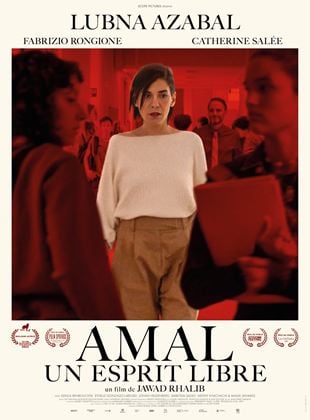

« Amal » démonte remarquablement une mécanique à l’œuvre, terrifiante par sa spirale impossible à enrayer. Et fait douloureusement écho aux récents assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard.

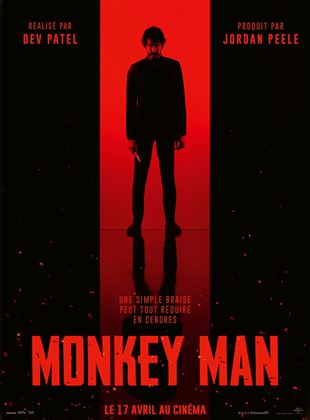

Système des castes, corruption, traite d’humains : la colère politique est saine, le geste, digne d’un Bollywood made in Hong-Kong. Mais monté à la hache et écrit par une IA bêtasse copiant « John Wick ».

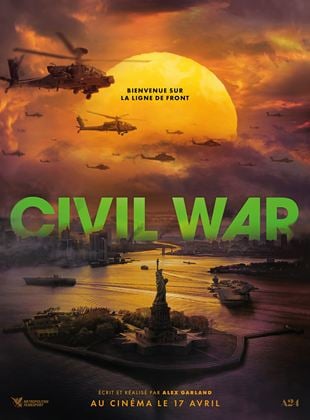

Alex Garland a le sens de l’atmosphère, de l’image forte et symbolique, ici porté par une mise en scène immersive qui mêle l’influence du clip et du film de guerre, mais pèche par une approche froide, une écriture qui manque de chair.

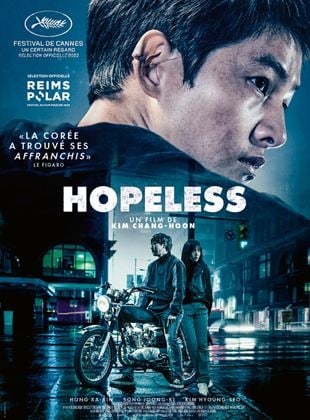

Maîtrisant le cadrage claustrophobique, la noirceur profonde de la photographie et avec un art du montage affûté, Kim Chang-hoon stupéfie. Il oublie juste de laisser à son héros – et au spectateur, le scénario restant très programmatique et mécanique – un soupçon de libre arbitre.