Pour son premier long-métrage, Johanna Pyykkö met habilement en scène la puissance du désir féminin, entre fantasme et folie douce.

On ressort insatisfait, déçu par un film dont on sent l’ambition, mais qui tire à hue et à dia, sans avoir réussi à canaliser son propos.

Les quiproquos comme les vacheries sont au rendez-vous. Les scènes d'action dantesques aussi. Oubliez les bovins qui s'envolent dans les airs comme en 1996, ce Twisters vise encore plus fort tout en étant au cœur des rafales. Aucun toit (raffinerie ou cinéma) ne saurait être infaillible.

Sandhya Suri enchevêtre habilement toutes les problématiques de l'Inde contemporaine : le système des castes, la diabolisation des musulmans, le patriarcat. Un tableau terrifiant de l'Inde de Narendra Modi, premier ministre nationaliste hindou en exercice depuis 2014, réélu en juin dernier pour un troisième mandat.

Cet hilarant vaudeville s'amuse des mille et un retournements de situation qui vont faire obstacle à l'objectif que s'est fixé Sarah. Le film s'avère surtout une irrésistible satire de la middle class britannique, évoquant à mots couverts l'amitié, les remords ainsi que l'hypocrisie d'une classe sociale qui ne pense plus qu'à son petit confort.

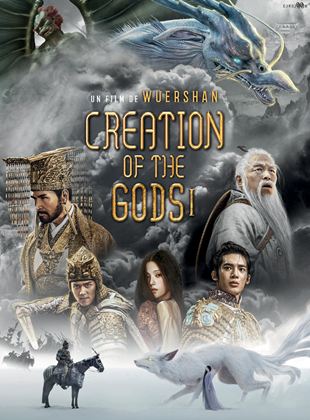

Il y a du Seigneur des anneaux à la chinoise dans ce long-métrage ample et maîtrisé. Certaines séquences à la démesure assumée rappellent le travail graphique du grand Philippe Druillet pour son adaptation du roman de Gustave Flaubert Salammbô... L'ouvrage est devenu culte. C'est tout ce que l'on souhaite à cette fable fantastique chinoise hors du commun.

Le film tient beaucoup à la performance de ses interprètes, la toujours juste Sidse Babett Knudsen et l'inflammable Sebastian Bull Sarning.

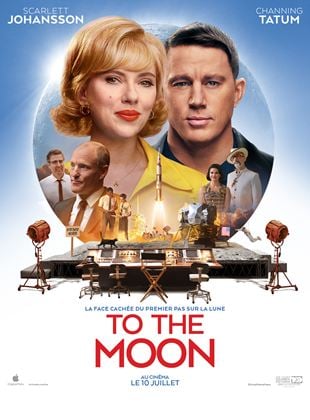

Kelly Jones est jouée par Scarlett Johansson avec une fantaisie sexy et irrésistible. Face à elle, Channing Tatum est parfait en Cole Davis, directeur de lancement psychorigide, ex-pilote de l'armée de l'air, vétéran de la guerre de Corée encore traumatisé par la mort des astronautes d'Apollo 9, brûlés vifs lors d'un exercice au sol.

À 80 ans, le cinéaste réussit un film sensible à fleur de peau, avec le formidable duo Isabelle Huppert et Hafsia Herzi.

Sept ans après le précédent volet, ce quatrième opus réussit à renouveler la franchise de Gru et ses minions.

Malheureusement, le scénario patine très vite. La satire est trop gentille pour faire rire. Le trio d'excellents comédiens ne fait pas d'étincelles.

Efficace et sans temps mort, Elyas s'impose comme un film de réactivation, celle d'un soldat en sommeil, une sorte de John Wick à la française, moins ironique et plus tendre.

Scandé par des fondus à l'iris, le film a le charme d'un haussement d'épaules. Ce Droopy sud-américain provoque le sourire de cet été. C'est un sourire doux-amer. Ce sont les meilleurs.

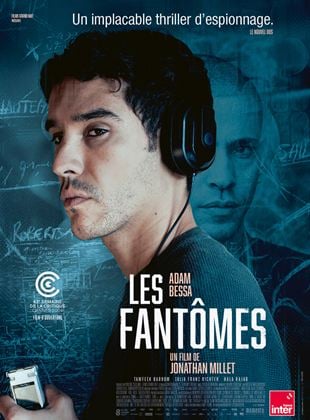

Les Fantômes s'avère un polar d'espionnage d'une brûlante actualité géopolitique, aussi impitoyable que percutant.

Le scénario multiplie les pistes et les personnages. Quitte à parfois traîner en cours de route. Vingt ans après Open Range, le dernier des Mohicans prouve que la mythologie du western n'est pas épuisée.

Parfois, le premier degré sied mieux aux grandes tragédies romantiques. Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière en apportent la preuve avec brio.

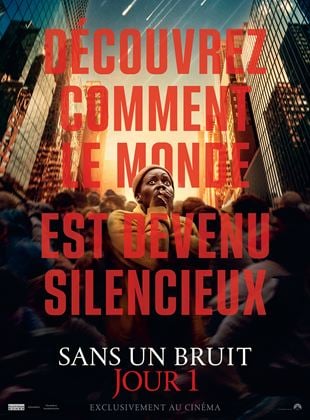

Intelligent, tendu, rythmé, Sans un bruit : jour 1 quitte donc les rivages de l'épouvante pour se rapprocher de ceux d'une science-fiction radicale et nihiliste. Le pari était osé. Il est réussi.

Le film est un triptyque composé de trois segments séparés et autonomes, dans lesquels les mêmes acteurs incarnent différents personnages. Les trois histoires sont reliées par une thématique commune. On peut la résumer en un mot : l'emprise.

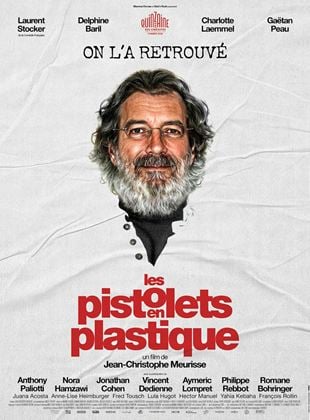

Mocky et les Monty Python ont trouvé leur successeur.

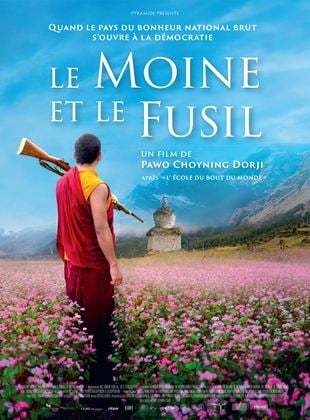

Le Moine et le Fusil fonctionne comme une parabole sur la lente accession à la démocratie d'un pays féodal isolé durant des siècles, perdu dans l'immensité de chaînes de l'Himalaya.