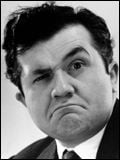

Issu d'une famille d'Espagnols, Louis de Funès est initié très tôt par sa mère au piano. Après trois années passées au collège Jules Ferry de Coulommiers, il est pour la première fois en contact avec le monde du cinéma en 1933 en se retrouvant dans la foule de figurants des Deux Orphelines de Maurice Tourneur. Pianiste de bar sous l'Occupation, il épouse en secondes noces Jeanne Barthélemy le 20 avril 1943. Celle-ci deviendra en quelque sorte son agent lorsque Louis de Funès aura acquis le statut de star. Pour le moment, l’apprenti comédien enchaîne, et ce à partir de La Tentation de Barbizon en 1945, les apparitions et petits rôles à un rythme effréné. Il ira jusqu'à incarner six personnages à la fois dans Du Guesclin en 1948. Une façon pour lui d’expérimenter grimaces, mimiques et gestuelles qui seront sa future marque de fabrique.

En 1953, sa carrière prend de l'envol avec le succès de Ah ! les belles bacchantes, adaptation du célèbre spectacle des Branquignols, troupe comique d’après-guerre largement influencée par Hellzapoppin' et les films muets. Trois ans plus tard, il fait son entrée parmi les « grands » en tenant tête à Jean Gabin dans une scène culte de La Traversée de Paris (1956). Les deux hommes seront de nouveau amenés à collaborer ensemble, sur Le Gentleman d'Epsom (1962), comédie sur fond d'arnaque au cheval perdant, et Le Tatoué (1967), film au tournage difficile en raison des querelles d’égos existantes sur le plateau. En attendant, Louis de Funès compte un nouveau triomphe à son actif, théâtral cette fois-ci : la pièce Oscar dans laquelle il livre sa fameuse "tirade des nez". Un long métrage, tiré de cette œuvre et réalisé par Edouard Molinaro, verra le jour 8 ans plus tard et remportera aussi les faveurs du public.

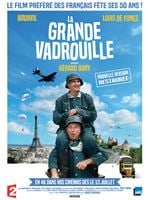

En 1963, Louis de Funès devient enfin tête d’affiche en jouant dans Pouic-Pouic, adaptation de la pièce Sans cérémonie de Jean Girault et Jacques Vilfrid, puis connaît une ascension fulgurante durant l’été 1964, période à laquelle il tourne trois futurs « blockbusters » : Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantômas – début d’une saga où Jean Marais verra son étoile pâlir à mesure que monte celle de de Funès - et Le Corniaud, l’occasion pour l’énergique acteur de nouer de solides liens d’amitié avec Bourvil, son diamétral opposé à l’écran. Le réalisateur Gérard Oury aura la géniale idée de les réunir à nouveau dans ce qui sera l’une des plus belles réussites de la comédie populaire, La Grande vadrouille (1966). Avec un record établi à 17 267 607 entrées pour ce seul film, Louis de Funès devient l’acteur le mieux payé du cinéma européen.

Son règne sur le box-office français se confirme avec les différents volets du Gendarme (... à New York, ... se marie, ... en balade) et autres comédies signées Jean Girault (Les Grandes vacances) ou Edouard Molinaro (Oscar, Hibernatus), mais la critique, elle, ne se montre guère clémente à l’égard de ce que dégage l’acteur, une certaine représentation de la bourgeoisie traditionaliste et de l’autoritarisme gaullien. Sur les plateaux de tournage, sa personnalité écrasante et son interventionnisme dans les scénarios sont parfois mal vécus par certains auteurs et comédiens comme Robert Dhéry (Le Petit baigneur), Claude Rich (Oscar) ou encore Jean Lefebvre et Christian Marin, qui ne feront plus partie du casting des Gendarme à compter de la fin des années 1970.

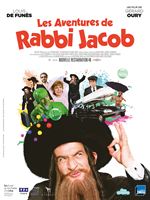

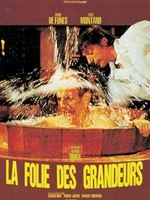

En attendant, Louis de Funès est en quête de renouvellement dans son jeu, et c’est pour cette raison qu’il se tourne vers Serge Korber qui signera au tournant 1970-1971 deux longs métrages atypiques dans sa filmographie : L'Homme orchestre et Sur un arbre perché. Malheureusement deux échecs commerciaux. Après cette parenthèse Korber, l’acteur renoue avec le succès en retrouvant le cinéaste Gérard Oury pour La Folie des grandeurs (1971) – qui se fera sans Bourvil, décédé un an plus tôt – et Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), comédie dont la scène culte du ballet hassidique et le message de tolérance offriront à Louis de Funès un très bel accueil critique. De retour au théâtre avec La Valse des toréadors de Jean Anouilh, le fringant sexagénaire ne se ménage pas. Gérard Oury et lui ont en tête de retravailler ensemble sur une nouvelle comédie, Le Crocodile, dont le tournage est prévu en mai 1975 et où de Funès aurait à camper un surprenant dictateur. Mais en mars de cette même année, ce dernier est victime d’un double infarctus.

Mis au repos forcé, Louis de Funès doit son retour sur les plateaux de cinéma au jeune producteur Christian Fechner qui parvient à convaincre les compagnies d’assurances de le couvrir sur le tournage de L' Aile ou la cuisse en 1976. Amaigri et assisté médicalement, l’acteur livre aux côtés de Coluche, la valeur montante du moment, un jeu plus allégé, plus nuancé, voire même ouvert à l'émotion. Les spectateurs répondent présent en masse avec 5,8 millions d’entrées. Cette collaboration Fechner / de Funès se poursuivra avec La Zizanie (1978), L'Avare (1979) – seule coréalisation de de Funès – et La Soupe aux choux (1981), adapté du roman de René Fallet. Mais l’acteur est sur le déclin, dépassé par Jean-Paul Belmondo, nouveau champion du box-office. Entre deux Gendarme (... et les extraterrestres / ... et les gendarmettes), il se voit remettre le 2 février 1980 un César d'honneur par Jerry Lewis. Victime d’un nouvel infarctus qui lui sera fatal cette fois-ci, de Funès n’avait pas caché son admiration devant la pièce écrite par Christian Clavier et Martin Lamotte, Papy fait de la résistance. Des négociations étaient d’ailleurs en cours pour qu’il joue dans le film homonyme.

Genres de prédilection

-

Mouton alpha

-

Aiguise moi ça

-

KOLCHAK

-

Kilian Berthou

-

samy nacheurie

-

KOLCHAK

-

KOLCHAK

-

The world is yours

-

Va voir là bas si j'y suis

-

Em'ma

-

Christelle D.

-

cartu

-

cartu

-

Christian Leblanc2

-

Frédéric M

-

Cowboys from Hell

-

Fred Derfux

-

Jaas

-

Alex A.

-

.Francky.